Comprendre le territoire

Des études et des diagnostics au service des stratégies territoriales

L’expertise du Parc est souvent mobilisée pour piloter des études essentielles à une meilleure connaissance de son territoire. Ces études portent sur des sujets variés : biodiversité, évolutions socio-économiques, climat, paysages, qualité et quantité d’eau… Des plans d’action réfléchis résultent des conclusions de ces diagnostics. Ainsi cette phase est préalable à toutes les stratégies territoriales : stratégie forêt-bois, stratégie paysage, stratégie Ambition Climat 2030, stratégie métier de demain, stratégie habitat sur le Pays du Haut-Jura, stratégie ressource en eau (en cours sur 2025-2026)…

Des exemples d’actions pilotées grâce à des études

Depuis sa création en 1986, le Parc naturel régional du Haut-Jura a produit un certain nombre d’études rattachées à une stratégie ou au pilotage d’une action. Par exemple, en 2023 le Parc a réalisé une étude pour identifier et qualifier les zones où les Lynx sont les plus menacés par le risque de collision routière. Ces connaissances et propositions de mesures correctives seront précieuses aux organismes partenaires et aux collectivités pour sécuriser les tronçons les plus concernés et diminuer la mortalité de cet espèce protégée.

En 2020, le Parc a réalisé une étude sur les pollutions de la Bienne. Cette analyse des contaminants métalliques et organiques dans la rivière a permis de sensibiliser les élus et socio-professionnel de ce bassin versant. Par la suite, le Parc a pu travailler avec un groupe technique rassemblant agriculteurs et industriels.

Les suivis des milieux naturels : l’importance du long terme

L’animation de sites Natura 2000, la gestion d’une Réserve Naturelle ou la préservation des milieux aquatiques et plus largement des milieux naturels font parties des missions du Parc. Mais on ne connait pas tout du vivant et les écosystèmes sont en perpétuelle évolution et adaptation …

Travailler avec le vivant est complexe. Lorsqu’on « répare » un écosystème dégradé par les activités humaines, il ne revient presque jamais à un état antérieur. Grâce aux travaux de génie écologique on cherche tout de même à lui donner une dynamique d’évolution plus équilibrée.

Connaître les milieux naturels d’hier et d’aujourd’hui

La connaissance naturaliste des milieux naturels et des espèces qu’ils hébergent est une étape obligatoire pour préserver le patrimoine écologique de la montagne jurassienne. Ce diagnostic prend souvent la forme d’une cartographie des habitats naturels ou de l’inventaire de la faune et de la flore. En toute logique, elle intervient avant de définir les priorités de gestion ou d’informer des enjeux.

Par exemple, le Parc a terminé une étude de 3 ans sur la biodiversité du bassin versant de la Bienne. La description de la répartition spatiale des poissons, insectes aquatiques et oiseaux fournit des données précieuses pour orienter les futures actions de gestion des milieux aquatiques.

Mais l’instant « T » n’est pas suffisant. L’enjeu est de comprendre et d’analyser les évolutions des milieux naturels. Quels sont les facteurs qui les influencent ? Sont-ils naturels ou influencés par nos activités humaines locales ou plus globales (changement climatique, pollution atmosphérique …) ?

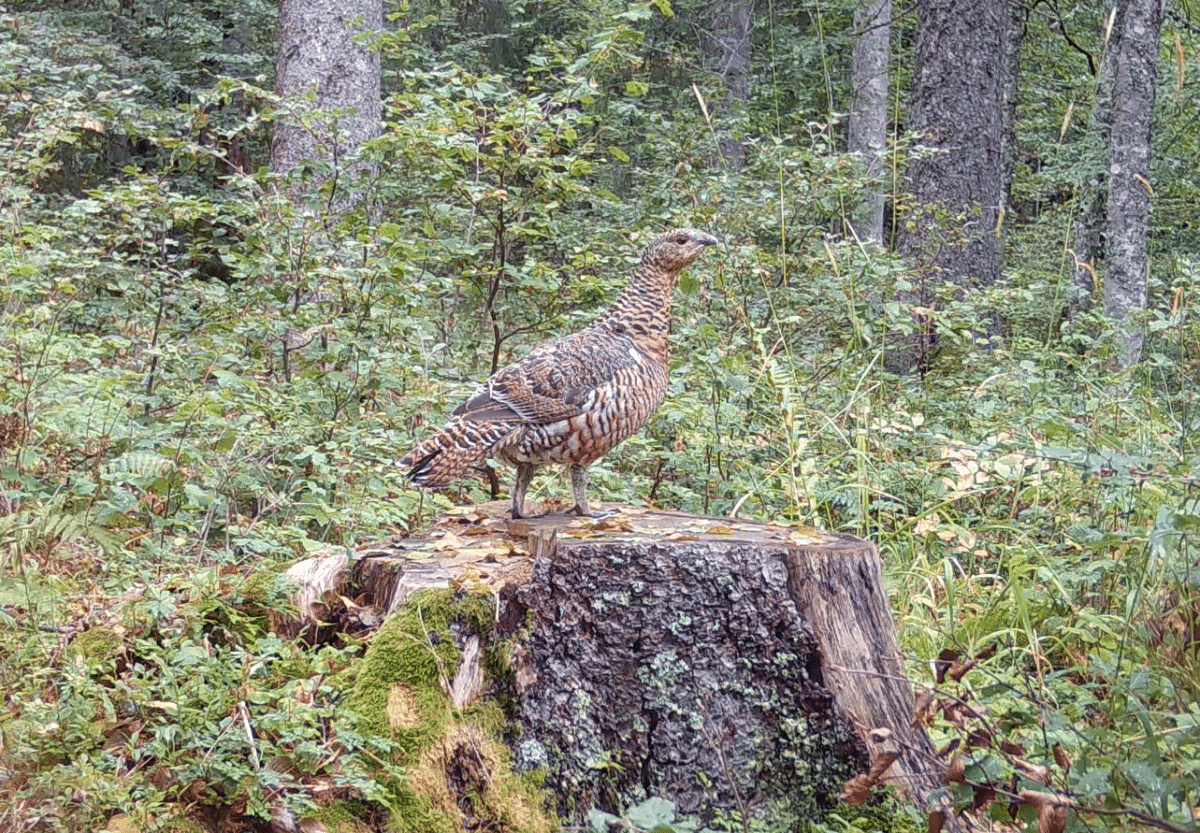

La forêt du Risoux est l’exemple parfait du biais qu’induit une vision figée dans le temps. Aujourd’hui riche en Mésange nonette, les études les plus anciennes montrent que cet oiseau de plaine était totalement absent au milieu des années 60 au profit d’une mésange de montagne, la boréale.

Il est donc important d’avoir des suivis réguliers avec des protocoles similaires ou comparables sur des temps longs. De plus, ces recensements d’espèces sont à coupler avec des mesures clés comme la température de l’air et la pluviométrie, la température de l’eau des rivières et des lacs, l’évolution des débits … Autant de paramètres qui documentent et objectivent les modifications que nous vivons.

Suivre l’effet des travaux de génie écologique

Enfin, suivre l’effet des travaux de génie écologique, de réhabilitation des milieux naturels est important pour vérifier, comprendre et progresser. La fiabilité du suivi découle directement de la robustesse des protocoles et leur comparaison sur le long terme. Après une réhabilitation écologique, il faut du temps pour que les équilibres naturels se restaurent. Un suivi trop court ou trop imprécis ne permettra pas de tirer les enseignements qu’exigent la réhabilitation des milieux naturels dégradés par le passé. Ainsi mieux vaut garantir la qualité des suivis que la quantité. Dans cette optique, le Parc est directement à l’origine d’études, mais s’appuie également fortement sur les travaux des universitaires ou de partenaires associatifs.

Suivi des populations de libellules après des travaux de réhabilitation de tourbières

En 2016, la tourbière des Douillons, à Nanchez, a été réhabilitée dans le cadre du LIFE tourbières. Les odonates (libellules) sont un des enjeux du site. Pour analyser les effets des travaux, la Réserve du Lac de Remoray mène le suivi depuis 2012. Une durée qui permet de comprendre comment les espèces se réinstallent.

Suivi ornithologique dans la forêt du Risoux

Parmi les suivis sur le long terme, un est particulièrement remarquable sur le Parc, il s’agit d’un inventaire des Oiseaux sur le Massif du Risoux. Débuté en 1964, il a été renouvelé en 1988, en 2003 puis en 2010. En 2024 et cette année il est à nouveau mis en œuvre. La forêt du Risoux fait également l’objet d’un travail d’éco-acoustique mené par le Parc et le Muséum National d’Histoire Naturelle. Ce suivi de l’evolution du paysage sonore sur le long terme se fait grâce à 4 micros installés dans la forêt.

Evolution de la population piscicole après l’effacement de seuils sur la Bienne

Deux seuils altérant la continuité écologique et la qualité des habitats aquatiques de la Bienne au lieu-dit « Les Rivières » ont été supprimés par le Parc en 2016. Le suivi piscicole effectué par la Fédération de pêche du Jura révèle des fortes variabilités dans le temps, liées à de multiples facteurs : qualité de l’habitat, hydrologie, qualité de l’eau…, nécessitant un suivi s’inscrivant dans un temps long.